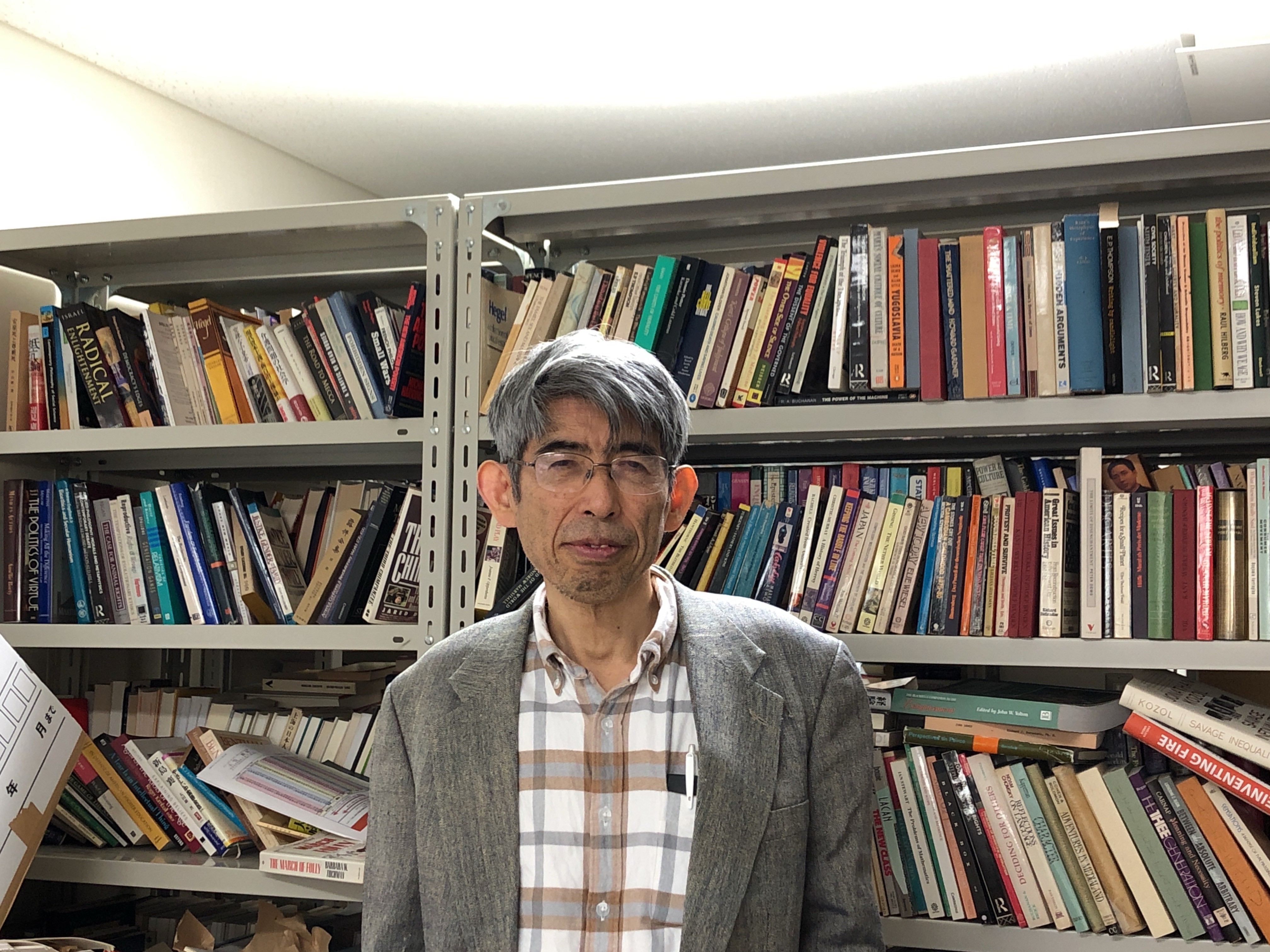

藤井亮佑先生=10月8日、西宮上ケ原キャンパス、山須田優撮影

藤井亮佑先生(社会学部・経済学部非常勤講師)は、死の社会学を研究している。2025年2月には「死が消滅する社会—遺品整理業をめぐる死とモノの社会学」を執筆した。

藤井先生は2011年4月に関学大社会学部に入学した。

大学時代を、「何者にもなれなかった」と振り返る。

当時は軽音部に所属していたが、作曲活動をしていたわけでもなく、自分で何かを作ることができなかったという挫折があった。何かが欲しい、働きたいという欲望も薄く、就活や結婚を当然視する社会的な圧力にも必要性を感じなかった。

また、「就職すると今までの自分が存在しないと思った」とも語る。祖父は豆腐屋を営み、両親は教師であったため、会社員として働く生活スタイルを想像できなかったという。

大学卒業後の進路について明確な展望を持てない中で、社会に出て人の役に立つ自信がなく、自分の未熟さに苛まれた。しかし、知識や教養を持つ人と出会える大学院では、身に着けられる何かが確実にあると考えた。また、当時は荻野昌弘氏(現・関学大理事長)のゼミに所属していた。荻野氏のゼミでは毎年一人ずつ大学院へ進学しており、大学院生や大学院を身近に感じていた。そのため、進学も自然な選択肢の一つだった。

大学院では死の社会学の研究に取り組んだ。その契機となったのは、大学入学直前に起こった東日本大震災である。当時、津波被害により浜辺に多くの遺体があるという報道を見て、「人間社会がどのようにたくさんの亡くなった人と向き合わないといけないのかが、自分の中で完全に空白だという体感がすごく強かった」という。

津波被害の深刻さ、多くの被害者と遺族がいることに大きなショックを受けた。一方で、被災者や遺族といった当事者ではない自分が死者の情報に触れてしまうことに、罪悪感や無神経さを覚えた出来事であった。

この経験をきっかけに、マスメディアを通した死者と自分に距離があると感じ、身近ではない人の死を考えるようになった。死の意味そのものよりも、死の意味が表れたり消えたりすることに興味を持ったという。

研究の問題関心が明確ではなかった中、遺品整理業が社会学では研究されていないことに気づいた。人はモノと共に生活している。特に消費社会においては、モノ自体も含めて「死者の処理」として捉えなければいけない。そのため、社会学の分野で遺品の問題に触れられないこと、遺品整理業が調査されないことに不満を感じた。そして社会が人の死を処理する方法を理論化しようと考えた。

遺品整理業は、他者の死を業者に委ね、すべて片付ける社会システムである。人が死んだという意味を消滅させながら、人が生きた痕跡や死の痕跡を消し去るような業態である。そのため、遺品整理業に着目することで、死が表面化することなく容易く無意味化する「死が消滅する社会」を明らかにすることができたという。

こうした研究を経て、現在は様々な大学などで教鞭を執っている。学生にとって就職活動と大学の勉強との関わりを感じることが難しい中、学術的な関心がある学生と出会えることに喜びを感じているという。そして、学生の好奇心を育み、問題関心を深めることに貢献したいと考えている。

学生に向けて、「一人ひとりの研究関心は、これからの人生で常に問い直され続ける。だから、自分自身や自分の関心を探究することをやめないでもらいたいし、やめる必要もない」とメッセージを送った。

藤井先生は、研究とは既存のものや現状を洗練して主体的に世界を変えていく行為であり、新しい出会いや世界の変化を肯定するものであると語る。

今の私たちに求められているのは、自分が信じる当たり前が揺らいだとき、揺らぎそのものを肯定する柔軟性、そして揺らぎに誠実に向き合う開かれた姿勢なのではないだろうか。

(山須田優)